残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例

第一 固定残業代に代わる新たな手法について

近年、固定残業代による時間外労働等の割増賃金の支給が広がっていますが、特にタクシーなど旅客運送を事業とする企業では、揚高(乗客を乗せて走ったその成果)に応じて算出される金額を基準として賃金総額を決定したうえで、時間外労働の割増賃金を賃金総額から控除して基本給・歩合給等を構成し、割増賃金そのものは別途支給するという手法が注目されるようになり、このような手法が労働基準法(以下「労基法」と省略します。)37条に抵触しないかが問題となりました。

この問題に関し有名な事例が、国際自動車事件第二次上告審(最一小判令2.3.30、以下「国際自動車事件」といいます。)です。最高裁判所は、深夜労働、残業及び休日労働の各時間数に応じて支払われる「割増金」を、揚高を中心に構成される金額から控除して賃金の中核となる「歩合給」として支給してから、別途「割増金」を支給していた事案につき、このような形で割増賃金を支給することは、「通常の労働時間の賃金…として支払われるべき部分を相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。そして、割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでないから、本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできない」として、上記割増金の支払いにより、労基法37条の定める割増賃金が支払われたということはできないとの判断が示されました。

本記事では、こうした最高裁判所の判断にさらに一つのモデルを加えた熊本総合運輸事件(最二小判令5.3.10・労働判例1284号5頁)をご紹介します。

第二 熊本総合運輸事件

1 事案の概要

本件は、一般貨物自動車運送事業等を営む株式会社(Y社)に雇用され、トラック運転手として勤務していたXが、Y社に対し、時間外・休日・深夜労働に対する時間外労働に対する賃金等の支払いを求めた事案です。

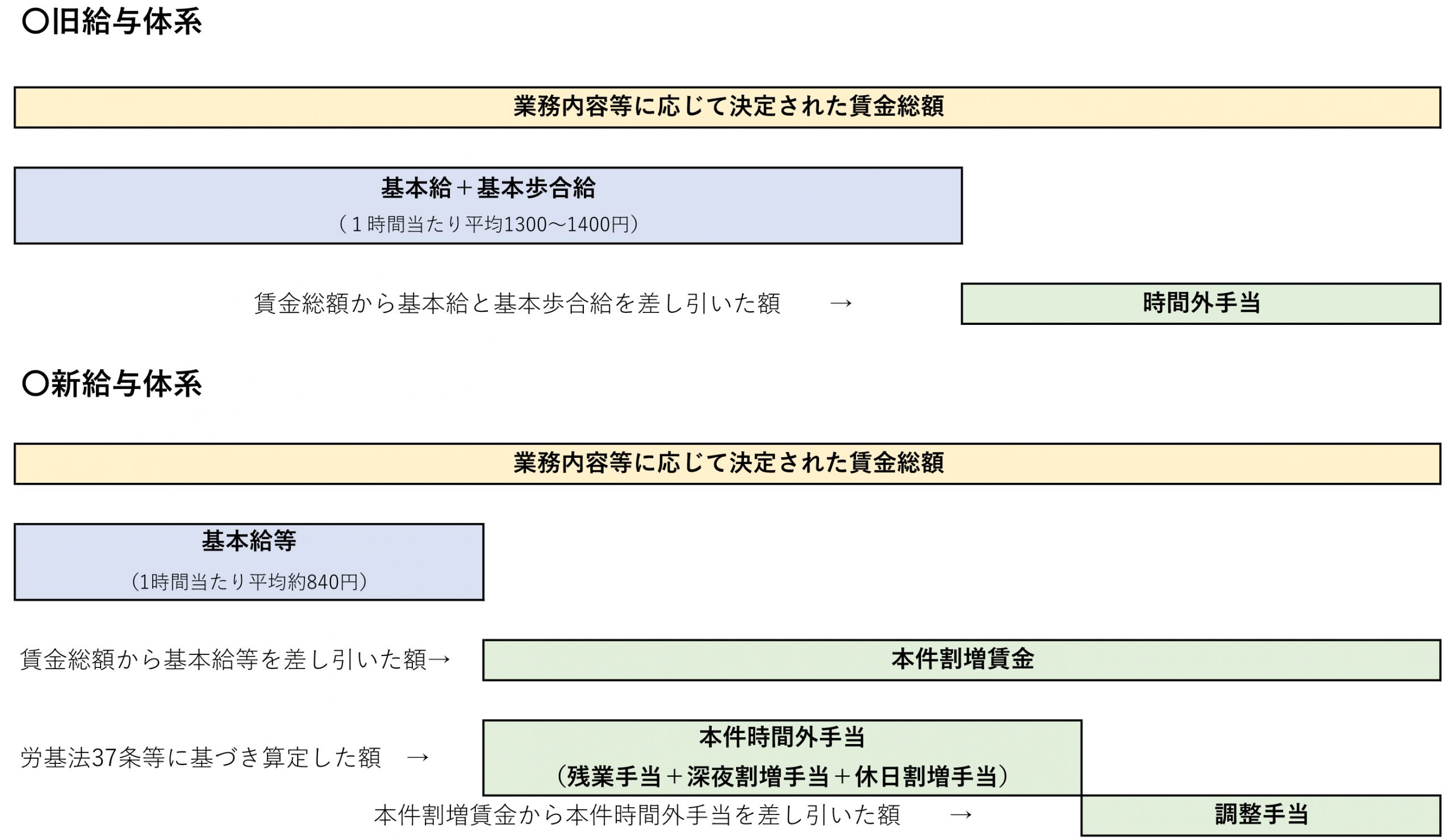

Y社では、もともと、業務内容等に応じて月ごとの賃金総額を決定した上で、その賃金総額から基本給と基本歩合給を差し引いた額を時間外手当とするとの賃金体系(以下では、「旧給与体系」といいます。)が採用されていました。

その後、Y社は、労基署から適正な労働時間の管理を行うよう指導を受けたことを契機として、就業規則を変更し、それに伴い、賃金体系も変更されました(以下では、「新給与体系」といいます。)。新給与体系の概要は以下のとおりです。

| ① 賃金総額は、旧給与体系の下におけるものとほとんど変わらない |

| ② 基本給は増額する一方で、基本歩合給は大幅に減額する |

| ③ 賃金総額から基本給、基本歩合給、勤続手当等(以下では、「基本給等」といいます。)を差し引いた額を割増賃金(以下では、「本件割増賃金」といいます。)とする |

| ④ 本件割増賃金は、基本給等を通常の労働時間の賃金として労基法37条等により定められた「本件時間外手当」と、「調整手当」から構成されている |

| ⑤ 調整手当は、本件割増賃金から本件時間外手当を差し引いた額である |

Y社は、新給与体系の導入に当たり、Xを含む労働者に対し、基本給の増額や調整手当の導入等につき一応の説明をしたところ、特に異論は出ませんでした。

旧給与体系と新給与体系のイメージ図は以下のとおりです。

本件では、Xの時間外・休日・深夜労働に対する時間外労働に対する賃金等の請求に対し、Y社が新給与体系に基づき本件割増賃金は支払済みであると主張しました。そのため、新給与体系の下における本件割増賃金の支払が労基法37条に違反するか否か等が問題となりました。

2 最高裁判所の判断

⑴ 労基法37条の定めと異なる時間外労働割増賃金の算定方法の適法性要件

まず、最高裁判所は、労基法37条の定めと異なる時間外労働割増賃金の算定方法(いわゆる固定残業代など)による支払が有効と認められるための一般論を確認しました(下線部は執筆者が付記したものです。以下同じ。)。

「労働基準法37条は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまり、使用者は、労働者に対し、雇用契約に基づき、上記方法以外の方法により算定された手当を時間外労働等に対する対価として支払うことにより、同条の割増賃金を支払うことができる。そして、使用者が労働者に対して同条の割増賃金を支払ったものといえるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である。」

すなわち、最高裁判所は、労基法37条の定めと異なる時間外労働割増賃金の算定方法(いわゆる固定残業代など)による支払が有効と認められるためには、

① 当該支払が時間外手当等の対価(割増賃金)の趣旨で支払われていること(対価性要件)

② 通常の労働時間に対する賃金部分と割増賃金部分の判別が可能であること(判別要件)

という2つの要件を満たす必要があることを確認しました(この考え方は、従来の最高裁判決において既に判示されてきた内容です。)。

⑵ 要件充足性判断における検討対象

また、最高裁判所は、「雇用契約において、ある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当等に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの諸般の事情を考慮して判断すべきである。その判断に際しては、労働基準法37条が時間外労働等を抑制するとともに労働者への補償を実現しようとする趣旨による規定であることを踏まえた上で、当該手当の名称や算定方法だけでなく、当該雇用契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである・・・。」と指摘しました。

その上で、最高裁判所は、本件について、「新給与体系の下においては、・・・本件時間外手当と調整手当とは、前者の額が定まることにより当然に後者の額が定まるという関係にあり[執筆者注:新給与体系の概要⑤参照]、両者が区別されていることについては、本件割増賃金の内訳として計算上区別された数額に、それぞれ名称が付されているという以上の意味を見いだすことができない」、「本件時間外手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものといえるか否かを検討するに当たっては、本件時間外手当と調整手当から成る本件割増賃金が、全体として時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かを問題とすべきこととなる」として、本件時間外手当と調整手当から構成されている本件割増賃金の支払が全体として対価性を有しているか(要件①:対価性要件)を検討対象としました。この点が、本件時間外手当と調整手当を区分して判断した一審判決や控訴審判決と大きく異なる点です。

⑶ 本件割増賃金の支払が対価性要件(要件①)及び判別要件(要件②)を満たすか否か

そして、最高裁判所は、次のとおり判示し、前述した対価性要件(要件①)を満たさない(その結果、判別要件(要件②)も満たさない)と結論づけました。

「・・・Y社は、労働基準監督署から適正な労働時間の管理を行うよう指導を受けたことを契機として新給与体系を導入するに当たり、賃金総額の算定については従前の取扱いを継続する一方で、旧給与体系の下において自身が通常の労働時間の賃金と位置付けていた基本歩合給の相当部分を新たに調整手当として支給するものとしたということができる。そうすると、旧給与体系の下においては、基本給及び基本歩合給のみが通常の労働時間の賃金であったとしても、Xに係る通常の労働時間の賃金の額は、新給与体系の下における基本給等及び調整手当の合計に相当する額と大きく変わらない水準、具体的には1時間当たり平均1300~1400円程度であったことがうかがわれる・・・。一方、上記のような調整手当の導入の結果、新給与体系の下においては、基本給等のみが通常の労働時間の賃金であり本件割増賃金は時間外労働等に対する対価として支払われるものと仮定すると、Xに係る通常の労働時間の賃金の額は、・・・1時間当たり平均約840円となり、旧給与体系の下における水準から大きく減少することとなる。」

「また、Xについては、・・・1か月当たりの時間外労働等は平均80時間弱であるところ、これを前提として算定される本件時間外手当をも上回る水準の調整手当が支払われていることからすれば、本件割増賃金が時間外労働等に対する対価として支払われるものと仮定すると、実際の勤務状況に照らして想定し難い程度の長時間の時間外労働等を見込んだ過大な割増賃金が支払われる賃金体系が導入されたこととなる。」

「しかるところ、新給与体系の導入に当たり、Y社からXを含む労働者に対しては、基本給の増額や調整手当の導入等に関する一応の説明がされたにとどまり、基本歩合給の相当部分を調整手当として支給するものとされたことに伴い上記のような変化が生ずることについて、十分な説明がされたともうかがわれない。」

「以上によれば、新給与体系は、その実質において、時間外労働等の有無やその多寡と直接関係なく決定される賃金総額を超えて労働基準法37条の割増賃金が生じないようにすべく、旧給与体系の下においては通常の労働時間の賃金に当たる基本歩合給として支払われていた賃金の一部につき、名目のみを本件割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系であるというべきである。そうすると、本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。」

「そして、・・・本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかが明確になっているといった事情もうかがわれない以上、本件割増賃金につき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないこととなるから、Y社のXに対する本件割増賃金の支払により、同条の割増賃金が支払われたものということはできない。」

3 小括

新給与体系の下においては、基本給等(通常の労働時間の賃金に当たる部分)と本件割増賃金(割増賃金に当たる部分)は、名称のみに着目すれば、一応の区別ができているとも思えます。

しかしながら、形式上は区別できていたとしても、実質において、当該支払が時間外労働の対価としての性質を有していなければ、労基法37条の割増賃金の支払とは認められません。

最高裁判所は、旧給与体系では、㋐基礎賃金の一部であった基本給歩合給が大幅に減額された一方で、調整手当を割増賃金として支払うことになったため、基礎賃金が大幅に減少することになったこと、㋑実際の勤務状況(1か月の時間外労働等は平均80時間弱)に照らして想定し難い程度の長時間の時間外労働等を見込んだ過大な割増賃金が支払われる賃金体系が導入されたこと、㋒それにもかかわらず、上記㋐㋑の変化について十分な説明がされたともうかがわれないことから、新給与体系は、その実質において、時間外労働等の有無や多寡と直接関係なく決定される賃金総額を超えて割増賃金が生じないようにするために、旧給与体系の下における基礎賃金の一部(基本歩合給)につき、名目のみを調整手当に置き換えて割増賃金として支払う賃金体系であるとして、対価性要件を否定しました。

4 本判決の意義

本件は、国際自動車事件と異なり、通常の労働時間の賃金から割増賃金を引くのではなく、業務内容の全体を勘案して決定される賃金総額を、基本給等と、時間外労働の割増賃金と調整額とによって構成されるものとしている点が注目されますが、賃金総額から割増賃金と調整額が控除されることによって、時間外労働の多寡によって賃金総額が変わらないようにしている点では国際自動車事件と基本的な相違はありません。

国際自動車事件において最高裁判所が指摘しているように、割増賃金が多くなれば支給される賃金のうちの基本給(ないし歩合給)部分がそれだけ圧縮され、場合によっては賃金のほとんどが割増賃金になる事態も想定されることを踏まえると、通常の賃金が、旧制度での時間当たり1300~1400円から時間当たり840円に圧縮されている本件でも、同じ事態が想定されることとなり、結局、割増賃金として支給される額には通常の労働時間の賃金の相当部分が含まれていると判断せざるを得ない点も同様となります。

こうして最高裁判所は、個々の仕組みの内容が若干異なっていたとしても、賃金体系全体を踏まえると支払われるべき割増賃金の中に基本給など通常の割増賃金を組み込んでしまうような内実を有すると言わざるを得ない場合は、そもそも割増賃金と通常の労働時間の賃金との判別可能性は認められないという一般的な判断基準を示したことになり、この点で本判決は重要な意義を有すると考えます。

第3 さいごに

以上のとおり、労基法37条の定めと異なる時間外労働割増賃金の算定方法(いわゆる固定残業代など)を適正かつ有効に導入するためには、形式的に対価性要件や判別要件を検討するだけでは不十分であり、賃金体系全体の仕組み(本件のように給与総額が決まっており残業時間によって変わらない制度か否か等)、就業規則変更の経緯、従業員への説明内容等にも十分に留意した上で導入することが重要です。

また、固定残業代等の時間外労働割増賃金に関する問題に限らず、人事制度の変更や構築においては、常に制度全体の合理性、手続の相当性を検討し、進めることが重要です。

当事務所では、数多くの中小企業様に対し、日々、固定残業代制度導入や人事制度の見直しに関する法的アドバイスを行う等、予防法務の観点から、将来、割増賃金その他の労使紛争が生じないよう、会社内の体制づくりに関するサポートを行っております。

固定残業代の導入等の賃金体系の見直しや人事制度の抜本的な再構築を検討している、固定残業代に関して紛争を抱えている又は紛争に発展しそうな問題を抱えている等のお悩みを少しでもお持ちの経営者様又はご担当者様は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

執筆者:山野 翔太郎

弁護士法人フォーカスクライド アソシエイト弁護士。

2022年に弁護士登録。遺言・相続、交通事故、離婚・男女問題、労働、不動産賃貸者などの個人の一般民事事件・刑事事件から、企業間訴訟等の紛争対応、契約書作成、各種法令の遵守のための取り組みなどの企業法務まで、幅広い分野にわたってリーガルサービスを提供している。

- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら

~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について

- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~

- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~

- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます

- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)

- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例

- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵

- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説

- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて

- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について

- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴

- 採用選考段階での留意事項について

- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説

- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度

- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説

- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選

- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選

- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】

- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選

- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】

- 退職勧奨を成功させるための具体的手順

- 退職勧奨を成功させるための3大要素

- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説

- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説

- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント

- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説

- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?

- 経営者が知っておくべき最新の改正情報

- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと

- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説

- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説

- 退職した従業員から未払残業代を請求された

- 管理監督者について

- 固定残業代について

- 労働条件の不利益変更(総論)

- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?

- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?

- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点

- 紛争になり難い雇止め方法とは?

- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?

- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法

- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?

06-6210-5533

06-6210-5533 メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ 資料ダウンロード

資料ダウンロード